こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

ニュージーランドで子供が小学校に通うようになって、まず驚いたのが登下校のスタイル。

低学年のうちは教室の前まで親がついていくことが多く、学年が上がるにつれて「学校の門まで」「通学路の途中まで」と少しずつ自立していく感じ。

ただ、どこの家も仕事の前後に子供を送迎するので、朝と夕方の学校周辺は大渋滞!

わが家は幸い学校まで歩ける距離なので、息子と一緒に片道15分の徒歩登校。

が、しかし、雨の日ももちろん徒歩。

校庭は日本のような土ではなく芝生。雨が降った後は当然ながら靴もズボンも泥んこだらけになって帰ってきます。

ニュージーランドの登下校は、日本のような整ったルールはないけれど、親子で一緒に歩く時間や、ちょっとしたハプニングも含めて全部が思い出。

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

ニュージーランド雨が降ると外で遊ぶ予定が立てにくいのですが、そんな時に重宝するのが室内で楽しめるアクティビティ。

日本にいた頃はよく友達と遊びに行ったボーリングですが、こちらはちょっと雰囲気が違います。

子ども向けの工夫もされていて、ガーターレーンをつけてくれるのはもちろん、まだ力が弱い子どもでも投げられるように、ボールを滑り台のように転がせる専用の台まで貸してくれます。

ただ、やっぱり物価の高い国。料金を見たときは「え、こんなにするの!?」とつい声が出そうになったほど(笑)。

隣のレーンでは子どものバースデーパーティーが開かれていて、ケーキや風船でとても賑やかでした。

普段の遊び場とは一味違う特別な時間。ちょっと高いけれど、雨の日に子どもと一緒に過ごすにはぴったりのアクティビティでした。

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

オークランドから車で3時間ほど走った山の中に、こじんまりとした動物園があります。

今回そこを訪れた一番の理由は、ライオンの赤ちゃんが生まれたと聞いたから。

赤ちゃんライオンは決まった時間だけ触れ合える特別イベントになっていて、その時間になると人が集まり列ができるほどの人気ぶり。

そのほかにも、アルパカやヤギ、羊や鹿など、子どもたちが直接えさをあげられる動物がたくさん。

山の中にあるからか、動物たちは自然に近い環境でのびのびと暮らしていて、その姿を見ているだけでもかなり癒されます。

大きな動物園ほどの派手さはないけれど、自然の中で動物と触れ合えるこの動物園は、静かであたたかい時間を過ごせる特別な場所でした。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

娘が通う幼稚園は、毎年12月の半ばで終了 。1月下旬 なので、この期間は長い地獄の自宅保育 サマーホリデーです。

そのため、10月から始まるターム4は、もう先生たちの空気がのんびり。

街中も「Christmas」「Happy Holidays」とか書いていたりして。 でもその一方で、ターム4はイベントのピーク 。

娘の幼稚園では毎年恒例で、12月にクリスマスパーティーがあり、サンタさんが園に来ます 。

サンタが子どもに渡す“仕込み用プレゼント”を事前にオフィスへ預けること。

値段の上限が決まっていて(うちは$10まで)、みんながその時間は公平に楽しめるように工夫されています。

そして子どもたちはパーティーとは別の、クリスマスの歌の発表会 に向けて練習まっただ中。歌詞カード まで配られる徹底ぶり。

日常の活動はゆるっとしているのに、こういうイベントは急に本気を出す。

そして我が家では、もうひとつ大きなニュースとして、娘の来年ターム2からの小学校入学が正式に決まりました。

ここにたどり着くまで一悶着がありましたが、最終的に落ち着いて一安心。

NZの教育は「個別性」を大切にする分、進行がゆっくりだったり、学校ごとに対応が違ったりして親が戸惑うこともあります。

ターム4は本当に忙しいけれど、どこか力の抜けたニュージーランドらしさに毎年救われています。

とりあえず今は、サンタ用プレゼントを忘れないようにだけ気をつけます。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

だんだんと天気が良い日が増えてきたオークランド。先日、CBDで開催されているイベントに行きました。

その名も「We the young」、0歳から16歳までの子ども・青少年を対象にしたアートやパフォーマンス中心のイベント。

ダンスや演劇、普段見ることの出来ない劇場の裏側ツアーもあれば、まだ歩き始める前の赤ちゃん向けの音楽や遊びなど、クリエイティブな活動がたくさんありました。

その中でも娘が一番長く滞在したのがこちら。

「Junk Play」(ジャンクプレイ)と題し、本来の目的ではきちんと使えなくなったものを並べ、子どもたちの自由な想像力・創造力で遊んでもらうコーナーです。

自分の体よりも大きいものを組み合わせて滑り台を作ったり

カヌーを持ち上げて立ってみたり

おままごとでお料理を作ってみたりしていました。

普段はあまり意識していませんが、こうして自分で色々なものを創り出す ことができるようになった娘の成長 ぶりを見ると、感慨深いものがありました。

たくさんある「ジャンク」なものを次々とおもちゃに変える子どもたち。

リサイクル文化の根付いたニュージーランドならではのイベントで、それぞれが自由に楽しく遊んでいたことがとても印象的でした。

母も「ジャンク」を楽しむべく、すぐ近くにあるフライドポテト屋さんで一休み。

母も「ジャンク」(フード)を楽しむことが出来たので、大満足な1日でした。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

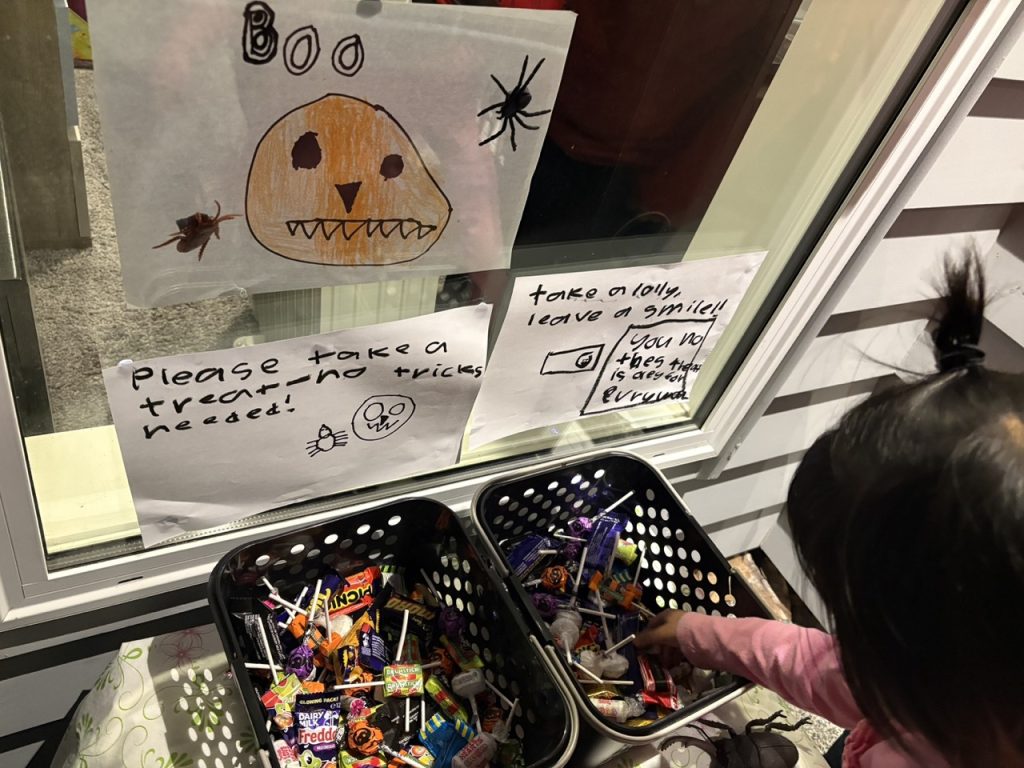

10月の終わりといえば、ハロウィンですね。

ニュージーランドでのハロウィンやTrick or Treatは、ここ数年で一気に盛り上がってきている印象です。

ショッピングモール内でオレンジ色の風船を掲げているお店に行くと、Trick or Treatが出来るというもの。

靴屋さんでは、店員さんがキラキラの魔女帽子をかぶってお菓子を配っていました。

アイスクリームで休憩できるのもショッピングモールならでは あまりにも楽しかったのか、夕方に帰宅後も「まだTrick or Treatがしたい!」と言う娘。

誰かが出てきてくれるわけではないけれど、「どうぞ」の気持ちが置かれているお家も。

ニュージーランドでは、家庭や学校だけでなく、地域全体が子どもの成長を見守る空気があります。覚悟をしよう 頑張ろうと思った母でした。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

さてさて、2025年は10月も終わりに近づいていますね。

ハッピーニューイヤー!と話していたのがまるで昨日のことのようなのに、もう10月。

先日、入学予定の小学校に行き、手続きの確認をしに行きました。

すると緊張している私とは真反対に受付の方はとっても明るく、「OK!名前と誕生日、住所、連絡先は? All good!」とあっという間に終了。

「詳しい案内は11月ごろにメールするね!」と、にこやかに締めくくられました。

え、もう終わり?と拍子抜けしつつも、このカジュアルさこそがザ・ニュージーランド。何となくホッとしました。

ただ、やりとりの中で今通っている幼稚園の名前を伝えると「あ、XXもそこ出身だよね」と受付の方同士で話していたり、私は日本人で…と話すと「うちの学校には△人くらい、日本にルーツがある子がいるわよ!」と、受付の職員さんも生徒一人ひとりのことを把握している様子が伺えて、それだけでもここにして良かったなと思うことができました。

学区内ではあるものの、5歳が歩いて通うには少し距離があります。

娘は5分歩いただけでまだ「抱っこ」というくらいのレベルだし、娘も私もすっかり車社会のニュージーランドに慣れてしまったので、少しずつ歩く練習をしていかないといけません。

ついでに痩せたら嬉しいな、というのが私の下心…。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

最近、ニュージーランドでは教師をはじめとする公共サービス部門の大規模なストライキが起きています。

ストライキの日は学校にもよりますが、授業がお休みになるところもあります。

14歳未満の子どもは一人で留守番ができないため、小中学生のいる家庭にとってはなかなかの一大事。

先生たちは「給料を上げてほしい」ということよりも、「授業の人数を減らして一人ひとりに向き合いたい」「サポートスタッフを増やして子どもたちにもっと時間を使いたい」といった声を上げているケースが多いようです。

ストライキは、対立というより「対話のきっかけ」として社会に根付いているように思います。

私が初めてこのニュースを見たとき、日本人の感覚でやはり「先生がストライキ!?」と少し驚きました。

この「お互いに話し合おう」「一緒により良くしていこう」という姿勢が、ニュージーランドらしいなと感じます。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

突然ですが皆さん、アイスクリームは好きですか?

実はニュージーランドは、国民一人当たりのアイスクリーム消費量が世界トップだそうです。

先日、娘が入学予定の小学校よりニュースレターが届きました。

「PTAのファンドレイジングで、XXのアイスクリームトラックが△日に来ます!」

このアイスクリーム屋さんは、地域でとっても大人気。冬でも天気の良い日は外まで並ぶ人を見かけるくらい、常に大盛況のお店です。そしてどのフレーバーも美味しい。

そして売上の一部がPTA活動に役立てられる。

これは行くしかない、と、当日は娘と一緒に参加。

娘はキャンディーフロス(ピンク色だからという理由です)、私はマンゴーシャーベットにしました。

実はそこまで甘いものが得意ではない娘。わたあめ味の破壊力に若干やられ気味です。 PTAのファンドレイジングなので、主催は保護者の皆さん。

私はまだPTA活動をしたことがないのですが、勝手なイメージで、「大変そう」「負担が大きそう」と感じていたのですが、当日運営している保護者の方々を見ていると、全然そんな感じはありませんでした。

どの保護者も、「自分が出来ることを出来る範囲で」「無理なく楽しく」関わっているような印象を受けました。(途中でみんなもアイスクリームを食べたりして!)

行列が終わり雑談中の皆さん。しばらく行列だったにも関わらず、最初から最後までとても楽しそうでした。 そして実はこの日は、ターム3(3学期)の最終日。

アイスクリームを食べて、学期の終わりを楽しむ良い時間となりました。

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

先日の週末に、いつもとは少し違うお出かけとして、30分ほどドライブをした先のマーケットに行ってきました。

オークランドは土日になると、各地で「マーケット」が開かれています。農作物やお野菜、サラミ、ご自身で作った編み物や陶芸、アクセサリー、看板などなど、本当に色々なものが出品されています。もちろんフードトラックもあるので、長く滞在できるのがとっても良いです。

最近の娘はどんどんと口が達者になり、少しでも時間があくと「ひま、何もすることがない、つまんない」などとおっしゃるのですが、こちらのマーケットでは大はしゃぎ(狙い通り)

ただ広い敷地だけでも走り回ったりして楽しむことが出来るのですが、今回ここに来たのにはある目的がありました。それは…ポニーライド!

娘の希望というよりは、私が「いつか体験させてあげたい」とずっと考えていました。

娘は色々なことに興味はあるけど、初めてのことへの挑戦や環境に慣れるのに時間がかかるタイプ。

到着して、ポニーを見せて、「ポニーに乗れるんだよ。とっても楽しいと思うよ。ママかパパも一緒に歩くから、乗ってみない?」と聞くと、最初はNo。

これはもう想定の範囲内なので、フードトラックに行って食べ物を食べたり、会場内を回るピンク列車に乗ったりして、まずはマーケットを楽しみました。

一通り食べて、遊んで、最後にもう一度だけ「あ、またポニーが見えるね。好きなポニーを選んで乗れるみたいだよ、乗ってみない?」とポニーライドの受付の前で話していると、受付の方が「この人参をポニーにあげてみない?きっと美味しい美味しい!っていうと思うよ!」とナイスアシスト。

娘もこのおかげで、「やってみたい」気持ちが上回ったのか、今度はYes。

実際に乗ってみると、「ママ見て!楽しい!」とずっと笑顔で過ごしてくれました。

こうして一つひとつ成功体験を増やしていけることは、子どもだけでなく私にとってもありがたい経験でした。