こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

スクールホリデー2週目が今週末で終わり、来週から幼稚園が再開します。(感涙)

2週目はお天気が不安定で、なかなか外出予定を組むことが出来ず、なんとなくのんびり過ごしている我が家です。

(1週目に全力を尽くしてしまい、母にあまり気力が残っていないというのは秘密です!)

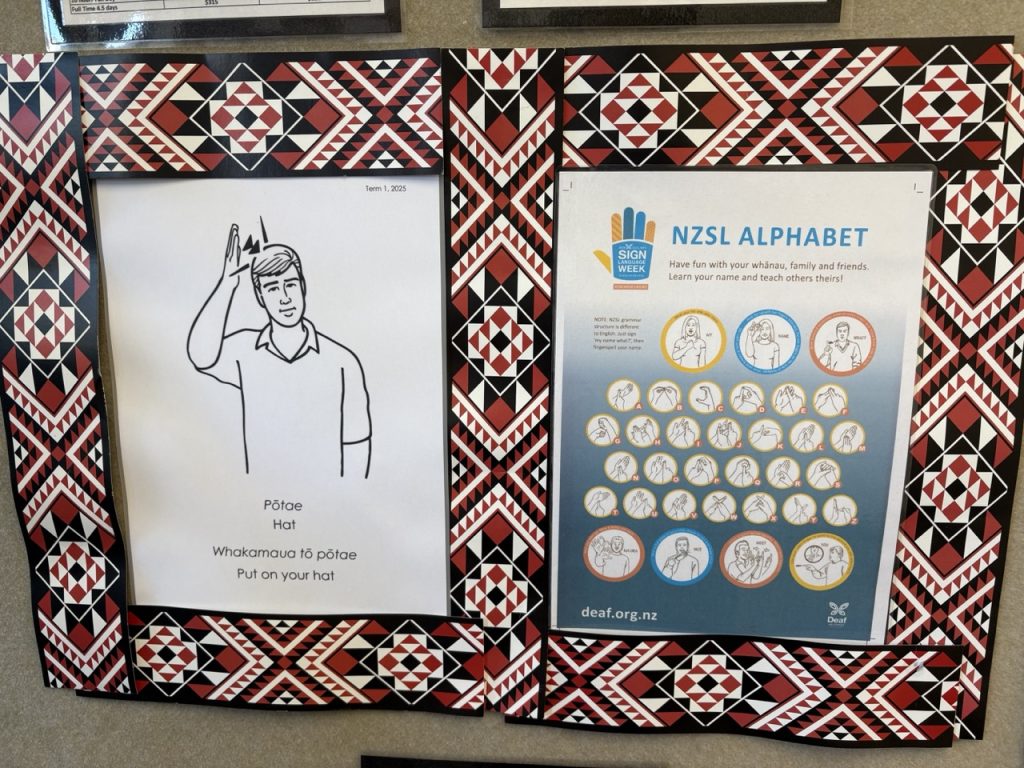

時は遡り2006 年、ニュージーランド手話(NZSL)はニュージーランドで 3 番目の公用語として認められました。これは、マオリ語、英語に続くものです。

NZSLの重要性は教育分野にも反映されており、一部の幼稚園や小学校では、子供たちにNZSLの基礎を教えています。

例えば、娘の幼稚園では、学期ごとに単語を決めて、単語と例文の手話を教えています。

なぜ幼い子どもたちに手話を教えるのでしょうか?

小さい頃から手話を学ぶことで、子どもたちは:

- 聴覚障害を持つ友達とも自然にコミュニケーションが取れる

- 非言語コミュニケーションの重要性を理解できる

- 多様性を当たり前のものとして受け入れられる

- 表現方法は一つではないことを学べる

など、インクルーシブ教育の実践であると同時に、子どもたちの「思いやりの心」を育てる素晴らしい機会となっているからです。

ニュージーランドの教育は、「インクルーシブ教育」を掲げ、誰もが参加できる包括的な社会作りと、違いを認め合い尊重する心を育むことを目指しています。

日本の地方都市で生まれ育ち、「インクルーシブ教育」というのがあまり身近ではなかった私にとっては、「では具体的にどういうことをするのか・しなければならないのか」と思うこともあります。

ですが実際に娘を通しニュージーランドの教育に触れることで、「しなければならない」義務などではなく、日常生活に少しだけプラスしたような小さなことの積み重ねが、『多様性を尊重し、誰もが参加できる社会を作る』ための実践的な教育につながっていると感じています。

娘の幼稚園は2歳半から5歳までの全児童がひとつのクラスで、その中にも様々な子がいます。

マットタイム(全員が床に座り一つのことを学ぶ時間)で自由に手話を学ぶ子どもたちの姿は、まさにニュージーランドが目指す「誰もが自分らしく生きられる社会」の縮図とも言えるでしょう。

ひとつひとつの取り組みが、確実に次世代の価値観を形作っているように思います。