皆様、大変お待たせいたしました![]()

コロナで約2年半、すべてのプログラムを停止![]() させていただきましたが

させていただきましたが

やっと再開の目途が立ちましたので![]() お知らせさせていただきます

お知らせさせていただきます![]()

まずは日本国内で開催の![]() 「白馬ワーキングホリデープログラム」

「白馬ワーキングホリデープログラム」![]() から再スタートいたします

から再スタートいたします

続きはこちらから

http://blog.livedoor.jp/ta_ka_ko0715/archives/53289135.html

皆様、大変お待たせいたしました![]()

コロナで約2年半、すべてのプログラムを停止![]() させていただきましたが

させていただきましたが

やっと再開の目途が立ちましたので![]() お知らせさせていただきます

お知らせさせていただきます![]()

まずは日本国内で開催の![]() 「白馬ワーキングホリデープログラム」

「白馬ワーキングホリデープログラム」![]() から再スタートいたします

から再スタートいたします

続きはこちらから

http://blog.livedoor.jp/ta_ka_ko0715/archives/53289135.html

ロックダウンと外出自粛が解除となり、

全国のNZの学校が再開となります。

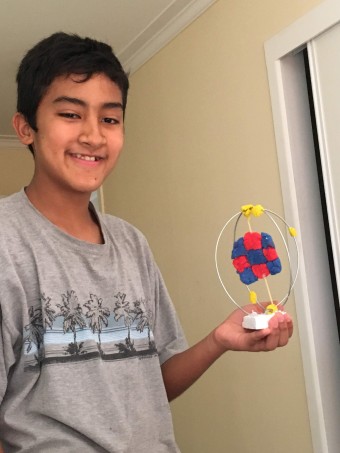

↑写真は、ソーシャルディスタンシングのための課題として作った帽子!

我が家の子どもたちの学校は、多くの学校と同じく

来週月曜日(5月18日)からの再開となります。

それに当たり、事前にたくさんの約束事が学校から通知されました。

1、保護者たちの校内への入場禁止。

基本的に子どもたちは校門で子どもたちと別れる。

校門には校長先生初め、何人かの先生が立っており、

どうしても必要な場合に限り、連絡先詳細を記入して校内に入ることができる。

2、鼻水だけでも、登校禁止。学校に来たらすぐに帰される。

仕事をしている保護者たちは、鼻水程度でのお迎え拒否も予想されるため、

かなり強いお願いの口調で書かれていました。

3、食事前の手洗いは、2人ずつしかトイレに入場できず、

先生が確認している状態で手洗いをきちんと行う。

4、教室から出てまた入る場合、その都度備え付けの消毒液で

手を消毒してからでないと教室に入ってはいけない。

5、ボールやラケットなど、共有のスポーツ用具を使用した後は、

先生が用意している消毒液の入ったバケツに入れて消毒をしてもらう。

6、トイレは一日複数回、教室とプレイグラウンドも、頻繁に触る箇所を中心に、

毎日消毒が管理人とプロの清掃業者によって行われる。

こんな内容が主のお知らせが届き、学校再開といえど完全に「元の通り」の

生活に戻るにはまだまだ遠い、もしかしてそんな日が来ないのかも・・・と

再開の嬉しい気持ちと、不安な気持ちが入り混じった感情になりました。

どうか子どもたちが、なるべく安心して幸せな環境で学習を再開できますように。

今日の首相会見で、明言はされなかったものの、

近い将来、アラートレベルが2に下がり(今は4段階の3です)、

学校も全生徒に向けて再開されるかもしれないことが示唆されました。

家庭学習に疲れた多くの親たちが「早く再開をー!」と興奮し始めたのに対し、

私の中には正直複雑な感情が渦巻いています。

上の息子に関しては、高校生ということ、学校を楽しんでいることからも、

再開を親子とも心待ちにしています。サッカーもしたいだろうし、休み時間に

お友達とたわいもないことで大騒ぎすることが恋しそうです。

ただ、下の娘に関しては「学校に行くことが、彼女にとって最善のことか」と

このロックダウン中に考えるようになってしまいました。

発達障害の娘は、この国のインクルーシブ教育の恩恵を受けると同時に、

苦しむことも多くしているんじゃないかと、この7週間の家庭学習を通して思いました。

娘は、4年生に在籍していますが、算数も英語も、まだ1年生のレベルが精一杯です。

掛け算をする同級生とは対照的に、一桁の足し算に苦戦していて、

引き算はまだ概念さえきちんと理解さえできていない状況。

毎日の課題の中には、体育やアートの課題も出るのですが、身体を動かすことに関しても、

少し複雑な動きだと完全にコピーできなかったり、アートの課題も、例えば「立体画」を

描くこと、それに影を足すということは、お題の意味さえ理解できませんでした。

↑ヨガの宿題は好きみたい!

クラス全体のオンラインミーティングでも、先生やお友達は娘に質問をしてくれるのですが、

質問の意味が理解できないと、好き勝手に好きなことを話だし、「???」な空気になります。

そして何より娘は「学校に戻りたくない」と言い、あれだけ課題や、周りの子たちとの

コミュニケーションに支障をきたしているところをみると「そりゃ行きたくないよね」

という気持ちに、母である私もなり始めてしまいました。

学校が再開されたら、学校に相談をしつつ、もう一度「発達障害のある娘には

どんな教育が最善か」を再考してみようと思います。

ここでも逐一アップデートさせていただきますね!

ニュージーランドは、4月27日を持ってロックダウンが解除されました。

まだまだ行動制限は多くあり、今も「できることなら家にいて」と言う、

外出自粛要請が出ているような感じです。

ただ、ロックダウンの解除とともに学校は再開されました。

しかし、我が家の子たちは通っていません。

なぜかというと、私が心配性というわけではなく、

この学校再開は「保護者が仕事場に行かなければならず、

家で子どもの面倒を見ることがどうしてもできない家庭」に向けた

ものだからです。

なので、学校再開の対象となるのも、10年生まで。

それ以上の学年の子どもたちは14歳以上で、法律的に保護者なしでも

家に残っていられるということで、学校は休校のままです。

来ている子は、どの学校も本当に一握りの人数で、

例えば娘の小学校は全校450人ですが、14人のみの登校となっています。

話はタイトルから逸れましたが、そういった一部の登校する子たちも、

家にステイしている子たちも、取り組む内容は同じで、

基本オンラインで全てこなします。

そして、息子の高校がどのように授業を進めているかというと、

各学校使っているプラットフォームに若干の差はあるようですが、

息子に限って言えば、Microsoft team内で授業が進められています。

毎日、登校する時と同じ時間割でスケジュールが組まれており、

時間になると、その教科のページにアクセスをして、

Microsoft team上で先生とクラスメイトと繋がる状態になります。

最初に出席が取られ、これも遅刻や欠席が保護者にも共有されます。

家にいるはずなのに遅刻を複数回した我が家の息子には、

一度家族会議が行われました・・・。

そして出欠確認のあとは、その日の課題の説明が先生からあり、

その残りの時間は各自その課題に取り組みます。

途中わからないと先生にすぐ話しかけられますし、

クラスメイト同士で話し合ったり、グループワークをしたりもOKとか。

その時間内で終わらなかったものは宿題となり、だいたいその日の深夜か

次回の授業までの提出が期限となるそうです。

なので、息子は同じ家にいますが、部屋から時々話し声がしてくるものの、

8時半過ぎから3時までは、ランチタイムにしか出てきません。

あとは時々体育の授業で、急に庭を走り始めたり、

腹筋や腕立て伏せをしたり、本人は真面目にやっていますが、笑っちゃいます。

休校でも、基本的にパニックが起きることはなく、

全国一斉にパッとオンライン学習に切り替えられたのは、

本当に先生や学校の万端な準備のおかげだな、と毎日感謝です。

これが課題も何も渡されずに放置されたら、と考えるとぞっとします・・・!

今日は全校集会もオンラインで開催され、校長先生の

「勉強が遅れても心配するな。学校再開されたら、学校がきみをサポートするから。

今は勉強よりも、心と身体の健康を第一に。心が疲れたら、すぐに連絡をして。」

と言うスピーチに、こっそり聞いていた私は涙しそうになりました。

大学入学資格のために、高校の上級生たちは必死に頑張っています。

勉強を頑張らなきゃいけない時期だけど、それよりも自分を守れ!大丈夫だ!

と校長先生が言ってくれたことは、きっと大きな支えになったでしょう。

どうか早く、みんなの頑張りが報われる日が来ますように。

3月下旬から始まった全国一斉の4週間のロックダウン。

もちろん全ての学校も閉鎖。

ロックダウン中は校長先生でさえ、学校の敷地内に教育省への事前申請と

許可がなければ入ることさえ許されない、厳密な閉鎖となっています。

日本ではNZより先駆けて学校閉鎖が実施されていて、

学校側も保護者も生徒もかなりな混乱があったと報道でみました。

NZはどうかというと、世界各国での状況をみて、準備をする時間がありました。

理事会と学校の校長始めスタッフ達は、2月に新学年が始まってすぐのタイミングから、

「いつ閉鎖しても大丈夫なように」と、オンライン授業への移行を準備することができていたです。

私の娘の小学校についていえば、2月から万全に「どのプラットフォームで、どのように

課題をこなすか」「どんなアプリがあるか」「どのように安全にログイン・ログオフするか」まで、

いざオンライン授業に移行することになったら、保護者達の手を借りなくても(実際には、ある程度の

年齢の子じゃない限り、保護者の手伝いは必要ですが・・・)ある程度は日々の課題をこなせるよう、

コツコツと練習を積んでいました。

そのため、ロックダウン発表の翌日からすぐにオンライン授業に移行することができたのです。

ちなみに、どんなことをしているかというと、4年生の娘は、Google classroomでクラスごとに

コミュニケーションを取ったり課題を受け取ります。

その中身は、

1、算数 アプリで30分 (Study ladder, Sumdog)

2、英語 アプリで30分(Study ladder, Steps web)

3、読書 好きな本を20分読む(持っている本、もしくはEpic!というアプリで読書)

4、体育 毎日違うもので、Go noodlesと言うチャンネルから好きなものを選んだり、

Cosmic Yoga(子ども用ヨガ)の動画リンクが送られてきたり、バラエティに富んでいます。

先生が自分で披露する場合もあり!

5、毎日違う課題があり、「家系図を作る」とか「すごろくを作る」

「ロックダウンのラップを作り、パフォーマンスを動画に撮る」とか、面白いものがいっぱいです。

他にはクラス内のプラットフォームで、ちょっとした算数のクイズ、スペリングのクイズ、

「今日のハッピー3つ教えて!」とか、先生からの問いかけがいっぱい来ます。

あとよくあるのは、そのクラスページ上で「先生、ログインできない!」とか質問が出ますが、

先生は学校の時間内はすぐに返信してくれる状態にあります。

これに加え、週に3ー4回、小さなグループ(3−4人)とクラス全員(25人ほど)

それぞれで、オンラインミーティングがあり、書いた絵とか、組み立てたレゴとか、

自分がみんなと共有したいものを発表させてもらい、先生やクラスのお友達と触れ合う時間を

作ってもらえています。

一回30分ほどですが、みんな先生と話すのがとても嬉しそうで、可愛いです。

子ども達の学ぶ権利を守ることはもちろん、

親の負担がなるべく軽くなるように考えてくれている

NZの各学校の先生方、スタッフのみなさんに改めて感謝の毎日です。

先週日曜日はEaster Sundayで、

子どものいる多くの家がエッグハントをしたことと思います。

Good Fridayから始まるイースターの連休中、大多数の家庭は

Easter Sundayの朝起きてすぐ、子どもたちとエッグハントをします。

だからその日曜の朝は「ブレックファストでチョコレート食べ過ぎちゃったー!」

という発言がお決まり。甘い甘い朝を過ごすファミリーが多いのです。

ただ、イースターはファミリーで過ごす人が多いのですが、

今年は「ロックダウン初日にいた場所、一緒にいた人とこの先4週間過ごす」

ことが決まりのため、一緒にいない従兄弟やおじいちゃんおばあちゃんと

一緒にお祝いをすることができません。

そのため、どの家庭も例年より相当静かめなイースターを送ったと思われます。

我が家は、スーパーに行く頻度をなるべく減らしたいため、

いつものように「いろんなチョコいっぱい♪」にはできず、

ロックダウン前に「もしかして、この国もイースター期間ロックダウンになるかも・・・」

と察知した時に一応買っておいた小さなチョコと、昨年使ってとっておいた卵型の

入れ物を再利用してエッグハントの準備をしました。

兄が妹へのチョコエッグを用意し、

妹が兄のチョコエッグを準備。

例年に比べると相当地味ですが、子どもたちは準備から楽しめたし、

庭中エッグハントをできたということだけで大満足!

こんな感じで、結構難易度高い感じに、各10個ずつを隠したので、

全部見つけるまでに結構時間がかかり、良いアクティビティになりました!

また、いつもは美味しくて有名なレストランにわざわざオーダーする

ホットクロスバンズも、レストランが営業していないため、今年は手作り。

子どもたちと「クロスは以外と難しい」など新発見をしながら、

なかなか美味しいものができて、これはこれで満足。

それでもお店の食べたいけどね!

今年は、こうして例年よりもずっと地味目なイースターとなりましたが、

そもそも無宗教な我が家にとっては今まで「とりあえず派手にイベントしとこ」

なもので、そもそもイースターがどんなものかを子どもたちと話すことはなかったし、

お店で買ったものばかりかき集めていた日だったけど、

こうして家族で時間をかけて、一つ一つ作り上げていくことができるのが

今は本当にありがたくて幸せなことだなと感じる一日になりました。

また、隣近所の人々とフェンス越しにHappy Easter!と声を掛け合って無事を確認したり、

オンラインで学校の友達とEgg huntした?チョコいっぱい食べた?

と興奮状態で報告し合えること、ちょっとしたことかもしれないけど、

いちいち幸せだなとかみしめることができました。

来年のイースターは、またみんなで集まってお祝いできる世の中に戻っていますように。

さて、ロックダウンが3週目に突入したNZからお届けします。

今日はGood Fridayという、イースター休暇の初日の祝日です。

NZのアーダーン首相は、このロックダウン中ほぼ毎日定例会見、

もしくはSNS上で、マスコミや国民からの質問に答えてくれています。

その中で、ユーモアたっぷりな質問が投げかけられたのですが、

「Tooth fairy(子どもの歯が抜けたら、夜その抜けた歯を集めに来て、

代わりにお金を置いていってくれる妖精さん)と、Easter bunnyは

Essential businessなんでしょうか?!」というもの。

というのも、essential business(国民の生活に必要不可欠)かどうか

政府の認定を受けたビジネス・従業員以外は、ロックダウン中営業を許可されません。

これまでも、スーパーは許可されて、肉屋やパン屋が許可されないのはなぜだ?

(最初は営業停止でしたが、今では一部肉屋、パン屋、野菜屋さんがオンラインでの営業を

許可され始めています)などの議論があり、毎回国民の間ではギスギスした議論が

各SNS上で展開されていましたが、同じくNZの人々の生活、特に子どものいる家族に

とっては「欠かせない存在」である、Tooth fairyとEaster bunnyについては、

ある意味みんなほっこりした気持ちを持ちつつ、アーダーン首相の反応を期待していました。

そして、その期待に答えた首相は、会見にて

「Tooth FairyとEaster BunnyはEssential businessで、ロックダウン中も営業を許可します」と!(笑)

彼女なら答えてくれるだろうと期待していた国民でしたが、いざ本当に答えてくれて、

もう国中、マスコミ、みんな大盛り上がり!

さらには「Easter bunnyは各家を回ることは残念ながらできないので、代わりにこのEaster eggの塗り絵を完成

させて、家の窓に飾ってくださいね。そうしたら、お散歩しながら、子どもたちが近所の家のEgg huntをできるので」

と。ただ回答するだけでなく、期待の上を行く提案に、多くの子持ちファミリーは感動したことでしょう。

その会見の翌日、我が家も早速塗り絵に着手!

子どもたちのお友達の家もみーんな「ジャシンダ(アーダーン首相)エッグ」を塗っていました。

ふとすると息苦しいと感じてしまうロックダウンを心穏やかに過ごせるのは、

こうしてNZという国が、本当にいろんな人のことを考えて守ってくれているからなんだなと、

今回改めて感じています。

我が家もこの週末、近所の窓にあるEgg huntをしに行こうと思います!

NZはロックダウンに入って2週目に突入。

我が家は正直「快適だ・・・」と引きこもり生活を

楽しんでいますが、どうやら周りも意外と気に入っている人が多いようで。

ただ、小さいお子さんがいるとそうとも言えないと思います。

NZにはお庭のある家が多いものの、お庭があってもなくても、

小さい子どもは「お散歩行きたい」「公園行きたい」が定番だと思います。

ただ、ロックダウン中はプレイグラウンド(遊具のある公園)は利用禁止。

公園には一つ一つ張り紙があって、利用自粛をお願いしています。

「エクササイズ」目的の散歩、サイクリング等は許可されており、

徒歩圏内でその行動をすることができます。

ただ、子ども達にとって「ただ目的もなく歩く」ことはなかなか難しいため、

そこで湧き上がってきた素敵なアイディアが、

“We’re going on a bear hunt”

のお散歩。

これは、同じ題名の絵本が元になっているんですが、

この物語は「英語圏で育った子はみんな知っているんじゃ?」というくらい

(日本だと「ぐりとぐら」みたいな存在かしら?)有名なもので、

家族で「クマを探しに行こう!」というお散歩ストーリーなのです。

そのロックダウン中のお散歩アイディアがどういうものかというと、

「みんな自分の家にテディベアを窓際に飾ってください。

それを探しに子どもたちが楽しいお散歩をできるので!」というもの。

「誰とも接触することなく、でも子ども達が家の外に出て、楽しく運動を

できる」最高のアイディアだと思いました!

そしてそれを国民大イベントに押し上げてくれたのが、首相が演説の一部で

「私の家にもテディベアを飾ってあります。お散歩で見つけてね」

と発言したこと。これで各マスコミが取り上げ、全国に広まりました。

(NZの首相も小さなお子さんのいるママなので、気持ちがよく分かるんでしょうね!)

私の友人達もみんなそれぞれ工夫したテディベアの飾りをしています。

もうクマで窓が占領!(笑)

ファミリー総出で、毎日変えているとか。

こんなの、子どもじゃなくてもみたら笑顔になっちゃう!

歩道から家までの距離があって、窓が見えにくい友人の家は

こんな状況に!ご主人がドクターなので「完全なウイルス防御を目指した」

と言っていました。(笑)

そして、ユーモア溢れるキウイらしいのが、

「うちはBear huntじゃなくてBeer huntだよ」という人がたくさん現れたこと。(笑)

今や、いろんな家の窓にビール瓶がみられます。

こういう暗くなりがちな状況でも、ユーモアを忘れない

この国の国民性が大好きです。Stay safe everyone!

ニュージーランドは、3月26日より4週間、

全土でロックダウン体制に入りました。

ロックダウン体制に入り、スーパーや病院などの、人間が生きるのに必須な

サービス以外の場所は全て閉鎖、もちろん学校も4週間休校です。

4週間休校の内訳ですが、実はもともと4月10日から2週間は

イースターホリデーだったこともあり、それが前倒しになって、3月28日からスタート。

学校が休校になった3月24日から27日までの間だけ自宅学習期間で、

2週間ホリデーを挟んで、また1週間自宅学習に入るという扱いです。

その自宅学習の中身ですが、各学校がオンラインで課題や授業を提供しています。

例えばある学校は、普段と同じ時間割で、各教科その時間に先生と画面越しにつながって授業に参加。

体育の授業は庭をぐるぐる走ったり、腕立て100回したり、ヨガをしたり・・・なんていうものも!

また、その他の多くの学校、例えば娘の小学校は、クラスごとにGoogle classroomでつながり、

教科ごとに普段利用しているウェブサイトを通じた教育が受けられるように、各先生がセッティングをしてくれています。

リーディングもライティングも算数もあり、その他には「家族にランチを作り、その過程を写真に収める」とか、

「オリジナルのボードゲームを作ろう」とか「家族で紙飛行機選手権を開催」とか楽しいものも。

課題の中では、先生に個人的に提出するもの、クラスみんなでシェアするものがあり、

クラスメイトともGoogle classroomで会話できます。

現代っ子たちがテクノロジーを使いこなしているからこそできることですね。

こういった「オンライン授業」に、全国のニュージーランドの学校がすぐに切り替えられたのは、

●普段からオンラインでの課題に慣れ親しんでいる

●(理事会からの裏話としては)実は2月に新学期が始まった時点で、「いざという時のために、

オンライン授業の準備を各学校はしておくように」というお達しが教育省からすでにあった

という事実があります。

また、さらにCovid-19の状況が悪化してきた頃から、各学校は教育省の指揮のもと、

「ネット環境にない家庭」「デバイスを持っていない家庭」の調査を進め、

そういった家庭の子どもたちには、デバイスの貸し出しや、課題のプリントアウトなどの

代替案によって平等に対応できるように、かなり入念な準備を進めていました。

なので、子どもたちの学習環境についてだけいえば、

このロックダウン期間中も、ある程度の水準は保って進められている家庭が

多いのではないかと感じています。英語を話さない両親の家庭も、子どもたち自身がすでに

学校でオンライン学習のトレーニングを受けているため、親の助けなしに進めることが可能になっています。

ただでさえ、ストレスフルなこの状況で、一番気がかりな「子ども」「学校」の部分を

スムーズに対処できるように準備してくれていた、この国の教育省と各学校に感謝です。

小学4年生の娘の小学校では、先日MERCという施設で課外授業を行いました。

この日の目的は、普段も学校のプールで行われている「水辺の安全(Water safety)」と、

「海辺の生態」を学ぶというものでした。

10人弱の各グループに対して1人、施設からのインストラクターがついてくれて、

いろんな知識を、ゲームや体験を通して教えてくれます。

まず娘のグループは、海について話を聞きました。

潮の満ち引き、どういう波が危ないか、などについて、

すでにこの国の子たちは知っていることだけれども、

今回は泳ぐのではなく、ボートに乗る時の情報として学びました。

同時に、ウエットスーツとライフジャケットのサイズ選びについてもお勉強。

ライフジャケットはきついなと感じるけど、それで体温を閉じ込めるから、

ぶかぶかじゃ意味がないんだよとか、子どもたちには新しい情報のようでした。

そして今度は着替えてボートへ。

それぞれの部位の名前を学び、水が浸水してきた時どうするか、

漂流しそうになったらどういう器具を使うかなどを教えてもらい、

いざボートに乗って海へ。

この施設の周りの海は、波がかなり穏やかですが、

途中でインストラクターのお兄さんがボートを思いっきり揺らしたり、

一人一人ボートから海に飛び込む練習、そして逆にボートに乗り込む練習(これが難しい!)、

また、救命道具を使って船に近づく練習もしてもらっていました。

親としてはとてもありがたい学習内容で、子どもたちは笑顔が絶えない、

楽しくてたまらない時間を過ごしながら、新しい知識を吸収したかと思います。

また、午後は海辺の生態系のお勉強。

この長いピヨーンとしてる生物は、Mediterranian fan wormと言って、

可愛く見えても他の生態系を崩す有害な存在であること。

ただ、いくら悪いと言っても人間の力ですでに入ってきたものを排除することは

良いこととは言えないので、あとはこれ以上入ってこないように努力することが重要なこと、

など、意外と大人でも思いつかない観点からのお話をしていただきました。

あとはカニを見つけたり、エビがいたり、子どもたちには楽しい発見がいっぱい。

学びと楽しい思い出たくさんの一日となりました。

この施設はホリデープログラムの受け入れもしていて、とってもオススメです!