過去の記事で、4歳の娘の発達が遅め・・・という記事を書きました。

(https://upi-kirapera.net/archives/3990の記事です)

その後どうなったかと言いますと、

昨年後半にMinistry Of Education(日本でいう文部科学省)の施設で、

娘の担当となった「発達スペシャリスト」に会いに行き、

娘の行動観察をしてもらいました。

おもちゃで一緒に遊んだり、フラッシュカードで言葉のリピートをしたり、

文字や絵を描くことに挑戦したり(絵はまだほとんど明確ではないものを描き、

字に関してはその存在を認識しているかも不明です。)しました。

その結果、娘には「Language Therapist(言語の専門家)」、

「Motor skill specialist(運動技能の専門家)」と、

その日行動観察してくれた専門家の3人が担当として

付いてくれることになりました。

正直親としては「ちょっと発達が遅いかな」程度に思っていて、

しかも見る人によっては「個性」で済まされちゃう程度だと思いますが、

こんなにも手厚いサポートを受けられる事が決まり、一時は悩んだ娘の成長も

「逆に良かったかな!」くらい前向きな気持ちになりました。

この専門家の方々は、今後娘の保育園に同行して、

娘だけのために1対1で訓練をしてくれます。

そして今年、もしくは来年から始まる小学校でも同じ専門家がしばらく娘に同行をして

訓練を続けてくれる予定なんです。

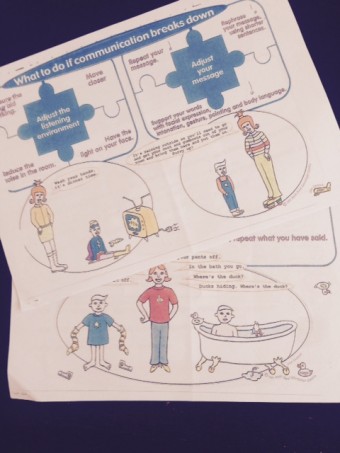

そして毎回行動観察のたびに、何枚ものレポートと「家族の接し方アドバイス」が届きます。

正直もう2回目の子育てだし、どうすればいいかは分かっているつもりでしたが、

このアドバイスには新鮮な驚きをもらうことがしょっちゅう。本当に有り難いです。

今後も、こちらでMOEのサポートについて書いていこうと思います^^