先日、下の子が6歳の誕生日を迎えました

大体の家庭は、小学校入学の節目となる5歳で盛大なパーティーをするのですが、

発達障害の娘には最近まで「友達が誰で、誰を呼びたいか」の概念がなく、

去年までは本当に家族ぐるみの数組だけお呼びする、小さなパーティーをしていました。

そして今年。

ついに娘が自分から「バースデーパーティーをしたい」と

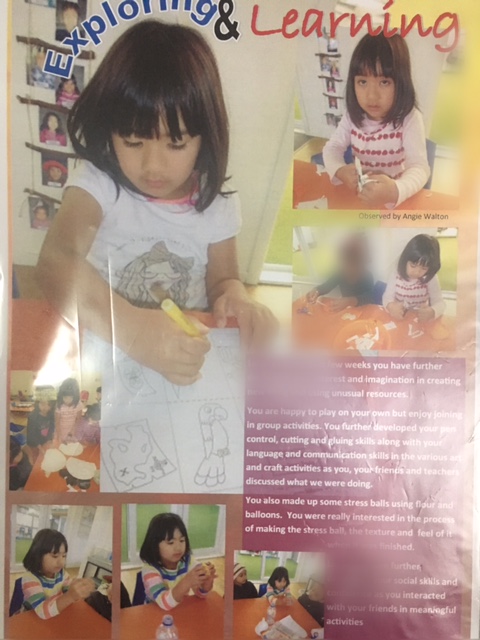

ただ、「お友達はだれ?誰を招待する?」と聞くと、クラスメイトの名前を全員分、

18人順番に言い始めました。

「うーむ」と悩んだ母ですが、クラスメイトは全員仲良し![]()

そして娘のことを男の子も女の子もみんなで助けて、見守って、大事にしてくれています

なので、じゃあみんな呼んじゃおう と。(笑) こういうのは、Open invitationと言います。

と。(笑) こういうのは、Open invitationと言います。

みんなウエルカム!ってやつですね

あとは未就学児時代からの仲良し日本人友達数人と、他のクラスで特に仲良しの子数人を加えて、

当日はなんと24人

子どもたちを連れて来てくれたお父さんお母さんたちもその数にびっくり。(笑)

そうそう、こちらでヘリウム入りの浮かぶ風船はとっても貴重

こういうお誕生日などの特別のときじゃないと、なかなか目にしません。

今回はパーティーショップで1つ2ドルでヘリウムを入れてもらいました。結構良いお値段?!

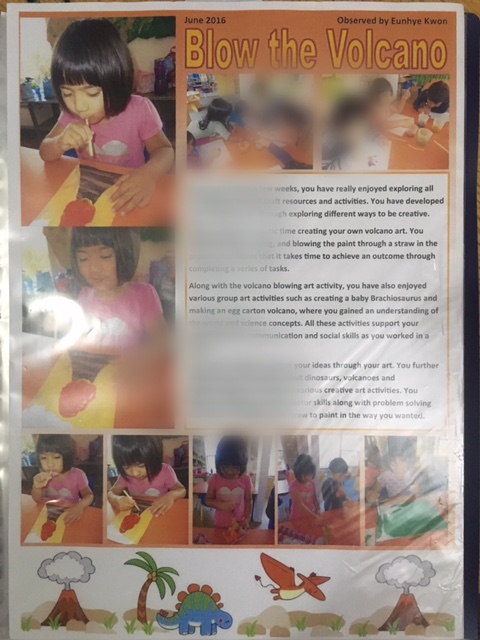

なぜかパーティーのテーマに「アングリーバード」を指定した娘。

ほっぺたの落ちるほどあまーいケーキは知人作です。子どもたち感動

♪Happy birthday to youの歌はご存知の通り、同じもの![]()

最後に音頭を取る人が“Hip hip”と言うので、“Hooray!”と他の全員が言います。

これを2−3回リピート。万歳三唱的な感じです

わたしが子どもの頃はこんなにプレゼントもらったことない!

欧米の子は誕生日もクリスマスもなんだかいっぱいもらうイメージです。

ちなみにここだけのお話、今回のパーティーには$500(約4万円弱)かかりました。

でもクラスのお友達全員と大好きな子たちに囲まれて、私も色んなご両親と改めて挨拶したり

お話しできて、プライスレスな一日になりましたよ