先日、シティ中心街から車で15分ほどの、

MOTAT(Museum Of Transport And Technology)に、

11歳長男と6歳長女を連れて行って来ました。

息子が幼稚園・小学校低学年の頃、5年程前まではもう少し頻繁に来ていたんですが、

なにしろ車にも電車にも興味ない私にとっては「退屈でしかないけど、子どものために!」

的な場所でした

そして、車大好きな息子が「超絶楽しい!」感じだったかというと、そこまででもなく、

当時のイメージは「とりあえず古くて大きな車とか電車が展示されてる博物館」でした。

なので、その後しばらく、下の子が女の子で車などには全く興味を示さない子だったため、

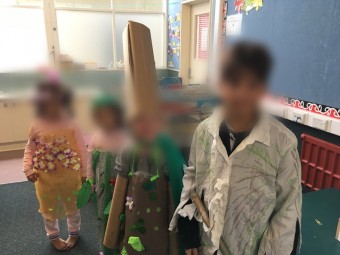

足が遠のいていましたが、お楽しみイベントをしているという週末に行ってみたら・・・

あらまあ、5年前とは比べ物にならないくらい楽しい

この日は馬車も走っていて、娘は乗馬をしたことはあっても、

馬車は初体験

“Carriage”という新しい単語とともに、また新しい経験が増えました

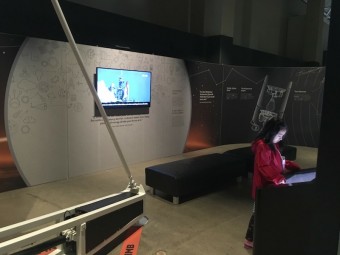

中には「科学とテクノロジー」が学べるスペースが設けられていて、

ちょっと脳トレ的なパズルがいっぱい並べてあったり、

小さい子に大盛況だった、立体ブロックもあり、

体験しながら「力学」を学べるバラエティ豊かなしかけの数々と、

「宇宙工学」を子どもに分かる様に説明した(それでも相当難しいけど!)

ビデオや展示も。ロケット発射の模様に、子どもたち「おおおおお!」![]()

もちろん、電車系も充実。

実物大のかつての電車の展示から、博物館外周を走るトラムもあります。

私はこの走る鉄道模型に夢中に![]()

ちゃんと日が登ったり沈んだり、一日が表現されていて

まああとは、かつての町並みが再現されているのが「素敵〜」

と思いましたが、子どもたちは興味なし![]()

かつての記憶では「1〜2時間つぶせればOK」な場所だったので、

その後予定を詰めてしまっていましたが、今のMOTATなら一日いられるなー![]()

トラムに乗って行く別館の方には飛行機の展示もあるので、そちらも今度行ってみよう