今回も前回に引き続き、【ピリ辛留学】卒業生で、

現在はオークランドから車で南に2時間ほどのケンブリッジで

男の子2人の子育て中のKYOKOさんからのレポートの続きです

**************************************************

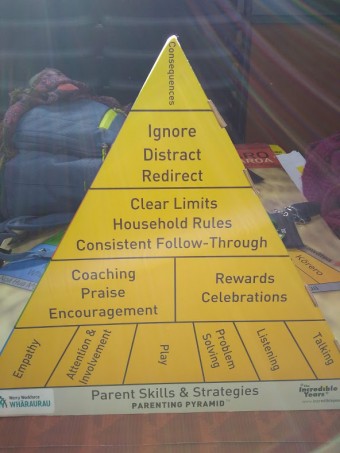

たくさんのスキルを教えてもらいましたが、一番心に残っているのは、

「怒ってもいいけ ど、悪い行動はしてはいけない」ということ。

それまでは、子供がかんしゃくをおこした り、怒ったりしたときに、

いけないと思いつつ、頭ごなしに「そんなことしちゃだめよ !」ということもあったのですが、

コースを受けてからは、まず「そっか、今〇〇くんは 怒っているんだね。怒ってもいいんだけど、

ものは投げちゃいけないよ。」と伝え、また 一人で落ち着ける場所で好きなこと(危険ではない)

をして過ごさせて、落ち着いた頃に 普段通りに声をかけるようにしました。

それにより、子供も自分の気持ちの落ち着かせ方 を学んでいるようです。

また、このメッセージは私自身のためでもあり、子供に怒りそうな時には

「今怒っているわ、少し落ち着こう!」と客観的に自分を見れるようになりまし た。

そんな感じで、毎回多くの気づきがあり、コースで学んだことの実践を繰り返すうちに、

兄弟げんかも減り、私のイライラも軽減し、さらに子供がハッピーになる、

というよい循環ができていきました。

最初の頃は、参加者全体が、自分を責めたり、こんな悪い母だ、と涙したり、

ネガティブ なことが多かったのですが、回を重ねる毎に、このコースで学んだ技術を使ったら

子供が 言うことを聞いた、とか、かんしゃくが減った、とか、ポジティブな反応が増えていきま した。

私自身は、最初「よいママになりたい」という思いで参加したのですが、

子供にポジティ ブな働きかけをするメリットを実感しているにも関わらず、

自分に対しては、「今日はこ れができなかった」「子供をどなってしまった」など、

ネガティブな感情が多いことにも 気づかされました。

そこで講師から、「ママも人間なんだから間違いも犯すし、完璧じゃ ないわ。

でも日々の子供への愛情や褒め言葉が貯金箱にたまっているの。ダメな日もあっ ていいのよ。

もっと自分を褒めなさい!」と言われ、「よいママ=ネガティブな感情を持 たない」

とどこかで思っていた私は、目からうろこでした。

また同じコースを受けていた 台湾人ママは、「アジア人は母親から褒められるというより

厳しいしつけを受けてきたか ら、子供の褒め方がわからなかったし、自分を褒めるのは照れ臭い。」

と言っていて、す べてのアジア人ではないとすぐ思うけれども個人的にはすごく共感できて、

それまでのも やもやがすーっと消えていきました。

回を重ねる毎に参加者との結びつきも深くなり、お互いのプライベートなことは聞かない 、

というルールを作っていましたが、エピソードを話すうちに友人には話せないことも話 せるような

深い結びつきができていきました。皆バックグラウンドは違いますが、

子育て の悩みも子供を思う気持ちも同じでした。

また、自分を含めて、お互いの子育てを否定も 意見もせず、具体的に褒めあうことで、

自己肯定感がすごく上がったように感じます。

コース終了後の私は、いつも穏やかでニコニコ、、ではないけれど、

怒ったり泣いたりし ながらも、それも人間らしくていいんだ!と思いながら、

毎日愛情の貯金を増やしながら 育児を楽しんでいます。

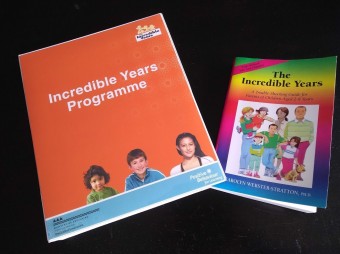

ちなみに、このプログラムは日本語に翻訳され、

「すばらしい子どもたち 成功する育児プ ログラム」というタイトルで出版されています。