Posted by admin on 2025年10月3日 – 8:56 AM

こんにちは、ニュージーランドで2歳の男の子を育てているYoshimiです。

我が家の冬の楽しみといえば、毎年恒例のイルミネーションイベント。街の公園や広場が色とりどりの光で彩られて、夜の空気が一気にワクワクしたものに変わります。

子供が生まれてからは、毎年家族で欠かさず出かけるわが家の冬の恒例行事。今年は特にパワーアップしていて、光のトンネルや巨大な光のオブジェに加えて、なんとサイレントディスコまでありました!ヘッドホンをつけて音楽を聴きながら光に包まれる空間に、子供たちはもう夢中。ちょっと恥ずかしそうにしていた息子たちも、最終的には全力で踊っていました。

イベント会場にはフードトラックもずらり。ホットチョコレートやチュロス、焼きたてのピザ!光を眺めながら外で食べる時間もまた格別でした。

しかもこのイベント、なんと入場は無料。家族で気軽に参加できるのも嬉しいポイントです。冬といっても日本ほど寒くないので、子供たちを連れて夜に出かけるのもコートにブランケットを持っていけば十分。

この日ばかりは子供たちも「もう寝る時間だよ」とは言わずに、夜更かし解禁。光に囲まれて、はしゃいで、踊って、大笑いして。帰り道、車の中で眠そうにうとうとする姿すら、なんだか愛しくて「連れてきてよかったな」と思っちゃいました。

冬の夜をあたたかく彩る光の祭典は、私にとっても子供たちにとっても、大切な思い出のひとつです。

Posted by admin on 2025年9月26日 – 7:18 AM

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

ニュージーランドに来て驚いたことのひとつが、子供の交通費が無料なこと。なんと5歳から15歳までは、週末や祝日ならバスも電車もフェリーも運賃ゼロ!子育て世代にとっては本当にありがたい制度です。

わが家の息子は乗り物が大好き。ある週末、「バスに乗りたい!」というリクエストに応えて、ちょっとしたお出かけをすることにしました。

行き先は近所のマーケットやビーチ、公園。特に目的を決めなくても、バスに乗るだけで子供にとっては大冒険。しかも二階建てバスに当たった日はもう大喜び!窓の外を見下ろしながら「車がちっちゃく見える!」と大はしゃぎです。

わざと普段とは違う道を通ってみたり、遠回りをしてみたり。運転していると気づかない景色も、バスの窓からだと新鮮に見えて、私までワクワク。親子で「ここにこんなお店あったんだね」なんて発見をするのも楽しい時間です。

ニュージーランドのバスは時間通りに来ないこともしょっちゅう。でも不思議とそれも許せてしまう雰囲気があって、誰も怒らないし「まぁそういうものだよね」という空気。時間に追われず、のんびり待つことが当たり前になっている社会って、ちょっといいなぁと思います。

ただバスに乗るだけなのに、息子にとっては大冒険で、私にとっても新しい発見のある一日。ニュージーランドの暮らしは、こんな小さな出来事まで特別な思い出に変えてくれます。

Posted by admin on 2025年9月19日 – 7:12 AM

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

私がニュージーランドの暮らしで気に入っていることのひとつが、森の中を歩ける小道(ブッシュウォーク)があちこちにあること。街から少し外れるだけで、整備されたトレイルがあって、まるで森に迷い込んだような気分になれるんです。

わが家の近所にもお気に入りの散歩道があって、ちょっと気分転換したいときや、週末のアクティビティにぴったり。場所によっては自然を守るために、入口で靴の裏をブラシでこすって泥や種を落とさなきゃ通れない道もあります。それだけ大切に自然が守られているんだなぁと感じます。

森の中を歩いていると、日本では見かけない植物や花がたくさん咲いていて、それだけでもワクワク。息子たちは「お花見つけた!」「鳥が鳴いてるよ!」と次から次へと発見しては大はしゃぎ。大人の私までつられてはしゃいでしまいます。

道すがら出会う鳥や小さな生き物に名前をつけてみたり、「あの葉っぱの形はハートみたいだね」と笑い合ったり。特別なことをしていなくても、親子で自然に会話が弾むのが嬉しい瞬間です。

しかもこうしたブッシュウォークはほとんどが無料。お金をかけなくても、家族でたっぷり楽しめるのが魅力のひとつ。

ただ歩くだけなのに、五感全部で自然を味わえるニュージーランドの森散歩。子供と一緒に過ごす毎日が、ちょっとした冒険に変わる時間です。

Posted by admin on 2025年9月12日 – 7:03 AM

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

まだまだ天気が悪く肌寒い日が続くニュージーランド。

ニュージーランドの冬は、日本の冬とはちょっと違います。

わが家のリビングには古い暖炉があって、寒くなってくると毎日のように活躍します。スイッチひとつで部屋が温まるエアコンとは違って、薪をくべて、火を育てるところから始まるのがなんだか特別。

薪は買うこともできるのですが、けっこうお値段するんです。だからわが家では庭の木を切って乾燥させておいて、冬に使います。お休みの日には息子たちがパパと一緒に木を切ったり、運んだり、小枝を集めたり。まだ小さな手で一生懸命に働いている姿がなんともかわいらしくて、思わずカメラを向けてしまいます。

火がついたあとの暖炉の前は、家族のお気に入りの場所。パチパチと音を立てて燃える薪を眺めながら、子供たちはブランケットにくるまってゴロゴロ。ときどき火の付け方や、灰の片付けの仕方をパパから教わっていて、「ああ、こうやって生きる力を学んでいくんだな」と母としてちょっと感動したりもします。

日本ではあまり見かけない暖炉も、ニュージーランドでは古い家ならけっこう当たり前。冬になると街のあちこちから煙突の煙がのぼり、木の燃える香りがふわっと漂ってきます。その匂いがなんとも言えず心地よくて、私は大好きです。

子供と一緒に、自然と寄り添いながら過ごす冬。ニュージーランドを訪れたら、きっとこういう日常の小さな幸せにも出会えるはずです。

Posted by admin on 2025年9月5日 – 6:52 AM

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

ニュージーランドでは、5歳からそれぞれの子供たちのタイミングで小学校へ入学していきます。うちの5歳になる息子もスクールホリデーが終わるタイミングで入学しました。

息子の通う学校では慣らし通学が3日間あり、それぞれ午前中の数時間をクラスで過ごしたり、音楽室や図書室を見て回ったりしていました。

私自身も初めてのことばかりでまだまだ勉強中ですが、第一印象としては子供が伸び伸びとしているなあ、と感じました。5歳からスタートとはいえど学校なので、日本のように机と椅子がズラッと並んでいるのかと思っていましたが、違いました。

息子のクラスの教室には生徒みんなで囲んで座れるイスとテーブルはあるものの、基本的にはカーペットに座って授業を受けたり、各々好きな場所で作業をするそうです。机でジッとして勉強!というのが小さいころから苦手だったわたしからすると、リラックスしながら学べるなんて素敵すぎる!と感動しちゃいました。

入学した週には新入生の保護者向けに『校長先生とのお茶会』という名の親睦会も開かれました。その名の通り保護者達が集まってコーヒーや紅茶を飲みながら、校長先生からカリキュラムの説明を聞いたり、保護者同士の自己紹介なども行われ、和気あいあいとした空気がとっても心地の良い、オープンな雰囲気の学校だと感じました。

移民の多い国として知られているニュージーランド、クラスにも様々なバックグラウンドを持った子供たちが集まっていて、これからお互いに刺激を受けながら学んでいけることが、思いやりや柔軟性を育むいい機会になっていくといいなと思っています。

Posted by admin on 2025年8月8日 – 11:08 AM

こんにちは、ニュージーランドで5歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

ニュージーランドでは小学校入学が5歳ということで、先月5歳になった長男はデイケアでプチ卒園式をしていただきました。

これはコロワイと呼ばれるマオリ文化の伝統的なマントのようなもので、卒業式や結婚式、葬儀など人生の節目で着用される衣装です。

ニュージーランドの子供たちは5歳になったら自分のタイミングでそれぞれ小学校へと進学していくので、日本のように全員一緒に迎える「卒園式」のようなものはありません。

長男の通うデイケアでも卒園を迎えた子たちがみんなの前でコロワイを着せてもらいみんなからお別れのあいさつや歌を一緒に歌ったりしました。

長男はこのデイケアに1歳になる前からお世話になっていたこともあり、たくさんの先生方が寂しくなるわ~と声をかけてくれました。

先生方は本当にいい方ばかりで子供たちのことをよく見てくれていて、英語が堪能でない私の話もいつも気長にやさしく聞いていろんなアドバイスをしてくれました。

家では少し躊躇してしまいそうな泥んこ遊びや派手な絵の具遊びも、園でたくさんさせていただき息子にとっても楽しい日々だったことでしょう。

仕事に子育てにと大忙しの中でも頑張ってこられたのは、間違いなくデイケアの先生方のたくさんのサポートがあったからだと思っています。

そしてデイケアを通してさまざまな文化や経験を持つ子供たちとともに生活できた経験はこれからの息子にとって大きな支えになると思います。

Posted by admin on 2025年8月1日 – 11:01 AM

こんにちは、ニュージーランドでデイケア(保育園)に通う4歳と2歳の男の子を育てているYoshimiです。

うちの息子たちのデイケアではクラスが3つあり0-2歳までのbabyクラス、2-4歳までのtoddler(幼児)クラス、4-5歳のプリスクールがあります。

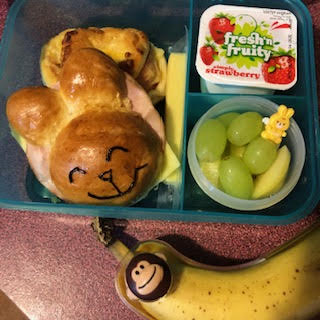

ニュージーランドでは5歳から小学校に入学する事もあり、長男のいるプリスクールでは小学校の環境に少しずつ慣らす為に毎週金曜日はLunchbox Fridayといってお弁当持参の日があります。

今日はそのお弁当の中身を紹介してみようと思います。

最近は私がパン作りにハマっている事もあり、時間のある時は長男と一緒にパンを作ってお弁当に入れたりしています。

この日も私がパン作りを始めると、お手伝い大好きの長男が自分のエプロンと踏み台を持ってキッチンに集合!

チョコチップを練り込んでクルクル巻いただけの簡単なパンですが、自分で作った!お手伝いが出来た!と長男の自信に繋がるように、なるべく口出しはせず好きなようにやってもらっています。

子育てをしてるとなにかと「あー!それしたら汚れちゃうよー!」とか「あー!違うよー!」などと言っちゃいがちな私。なるべくポジティブな声がけで「今のすごく上手だったね!」「それすごくいいアイデアだね!」など肯定的な言葉がけを心掛けています。

それはニュージーランドのデイケアでも先生たちもみんな子供に対してとてもポジティブな声がけをしてくれているからです。日本だと結構「だめだよ。これはしないでね!」といったシーンをよく保育園などで見かけることが多かったような記憶があるのですが、ニュージーランドではデイケアでもポジティブな声がけや対応がとても多い印象を受けます。

例えばお友達とおもちゃの取り合いの喧嘩が起きちゃった時、先生は叱ることからせずまず両者の話を聞き「どうすればよかったかな?どうやって遊べば2人ともハッピーかな?」と気長にお話をしてくれます。どちらかを悪者にするのではなく一緒に考え答えを導くヒントを子供達に与えてくれます。そして必ず「You are kind.」や「You are brave.」など子供達の自己肯定感を上げる声がけも忘れません。

そういった子育て環境に子供達はもちろん、私も一緒に育ててもらっています。

さて、今週はイースター!お弁当にはうさぎの形のサンドイッチを入れてみました。

手作りのパンや、日本っぽいおにぎりが入ったお弁当などを作って持たせると決まってデイケアの先生たちが「今日も◯◯くんのお弁当すごく美味しそうだったわ〜!」と褒めてくれるので私も嬉しくて、よーし!次も頑張って作るぞー!ってモチベーションを上げてもらってます。

先生との距離も近く色んな相談にも乗ってくれたりもするので、ニュージーランド流子育てって本当素敵です。

Posted by admin on 2025年6月6日 – 2:03 PM

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

ニュージーランドの幼稚園・学校では、遠足や校外活動に行く際に「ペアレントヘルプ 」として保護者のお手伝いを募ることが一般的です。

お手伝いってちょっと大変そう…と敬遠する方も中にはいますが(私も以前はそうでした!)、今はペアレントヘルプのメールが来たらとにかく立候補するようにしています。

というのもこの「ペアレントヘルプ」、ただのお手伝いというだけではなく 、私にとっては、たくさんの魅力が詰まっていると感じています。

まず、子供の幼稚園生活を身近に感じられる こと。

そして、他の保護者の方や先生方との距離が縮まる のも大きな魅力です。相手も英語が母国語でない方がとても多いのがニュージーランド 。家族が近くにいない異文化の中で子育てをする上で、こうした繋がりは本当に心強いです。

何よりも、子供が親の参加を心から喜んでくれる こと。

先日のペアレントヘルプは、近隣の老人施設を訪問し、練習してきた歌とダンスを披露するという、とっても素敵な機会でした。

子供たちは少し緊張した表情でしたが、一生懸命楽しそうに歌っていました。

歌の披露が終わると、施設の方々から子供たちへ、お礼に風船がプレゼントされました。

子供たちは風船を手にぴょんぴょん跳ねたり、大切そうに抱きしめたり、お友達と投げ合ったり(取り合ってケンカしたり…汗)

このように、ニュージーランドでは学校と地域社会との温かい繋がりを感じる機会がたくさんあることも魅力です。「お互いに貢献できる活動 」を大切にしていて、今回のイベントは子供たちにとってもお年寄りにとっても、そして私にとっても温かい貴重な瞬間だったと思います。

ペアレントヘルプや地域との交流を通じて、子供たちはもちろん、親である私も一緒に成長させてもらっているような気がしています。

Posted by admin on 2025年5月30日 – 7:21 AM

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

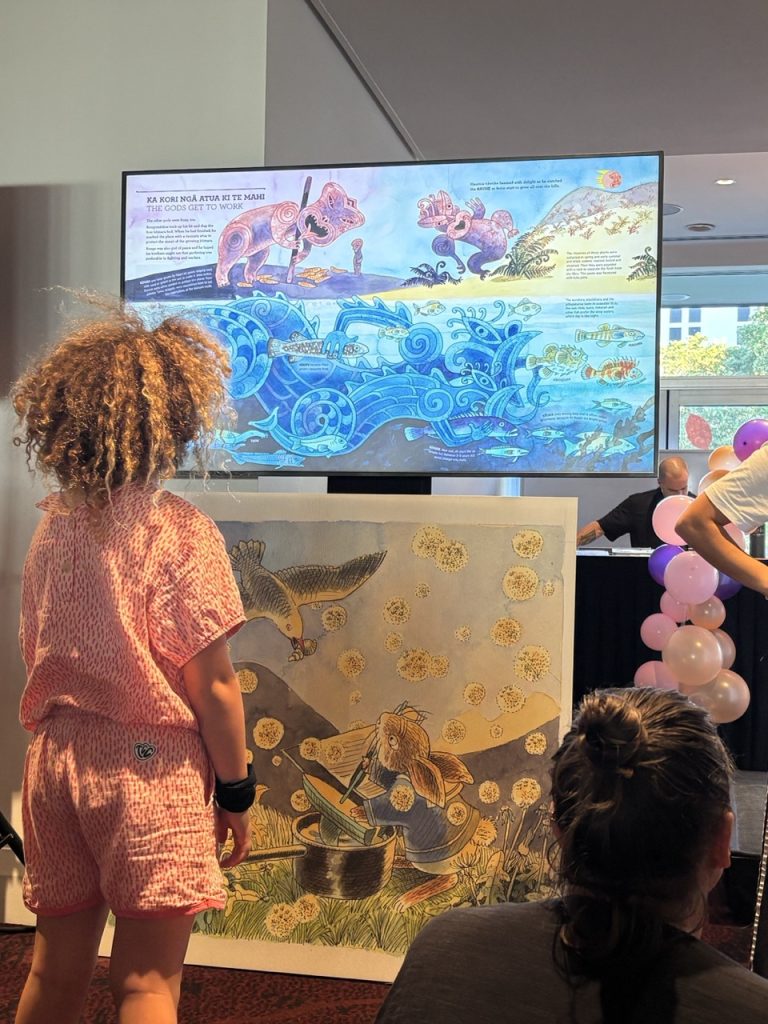

先日、娘と一緒に「オークランド・ライターズフェスティバル」という、本とアイデアのお祭りに行ってきました。

「世界がオークランドにやってくる」というキャッチフレーズの通り、このフェスティバルは毎年、世界中から220名以上もの素晴らしい作家や専門家の方々が集まる、とても大きなイベントです。24年の歴史があり、有名な作家さんはもちろん、科学者、経済学者、詩人、ジャーナリストなど、様々な分野の第一線で活躍されている方々のお話を聞けるなど、大人から子供まで楽しめるものでした。

このフェスティバルの中でも子育て中の私にとって嬉しかったのが、ファミリー向けの楽しいアクティビティが盛りだくさんなこと。一つのフロアが全て「ファミリーフロア」として充てられていて、子どもたちが夢中になれるプログラムがたくさんありました。

中でも娘が気に入って、私も感動したのが「Construct a Story(物語を創ろう)」というものでした。

その場で当てられた子供たちはそれぞれ自分の好きなストーリーを作るので、

ドラゴンとフェアリーがそれぞれアパートメントの部屋で昼寝をしていました。

また別の部屋では女の子が「私のドーナツを取ったのは誰?」と怒っています。

女の子の名前はEmily、小学生です。

その声を聞いたフェアリーが起き、ドラゴンの部屋に入り探しました。

ドラゴンは「誰かいるのか!?」と、こちらも怒っています。

するとドラゴンの部屋にクリーパー(マインクラフトの緑のやつ)が現れました。

…などなど、お話しはまだ続きましたが、素敵なのは作家さんが子供たちのアイデアを全て受け入れた物語を創り進め 、それをイラストレーターの方がライブでスケッチして、子供たちは視覚でも楽しめること。想像力を120%働かせて、物語作りの楽しさを満喫できている様子でした。

その他にもニュージーランドならではの「ATUA: Māori Gods and Heroes(マオリの神々と英雄たち)」という有名な絵本の世界を、ダンスを取り入れながら読むプログラムもあり、こちらも娘が気に入っていました。

言葉だけでは難しくなりがちなマオリの神話や英雄伝も、音楽とダンスを通してだと、娘のような年齢の子どもたちも自然と物語に入り込めていたようです。年齢や能力に関係なく誰でも歓迎 」というのが、インクルーシブ教育を推進するニュージーランドらしいイベントだな と感じました。

オークランド・ライターズフェスティバルには初めて参加しましたが、子どもたちの知的好奇心や創造力を刺激 するだけでなく、親子で本の世界を楽しみ、さらにはニュージーランドの多様な文化に触れることができる 素晴らしいイベントで、1日中滞在していました。

このような豊かな文化体験により、子どもたちの視野を広げ、親子ともに心も豊かにしてくれる機会がたくさんあるのが魅力だな、と改めて感じさせてもらう事ができた1日でした。

Posted by admin on 2025年5月23日 – 8:21 AM

こんにちは。現在幼稚園に通う4歳の娘を育てているAyakaです。

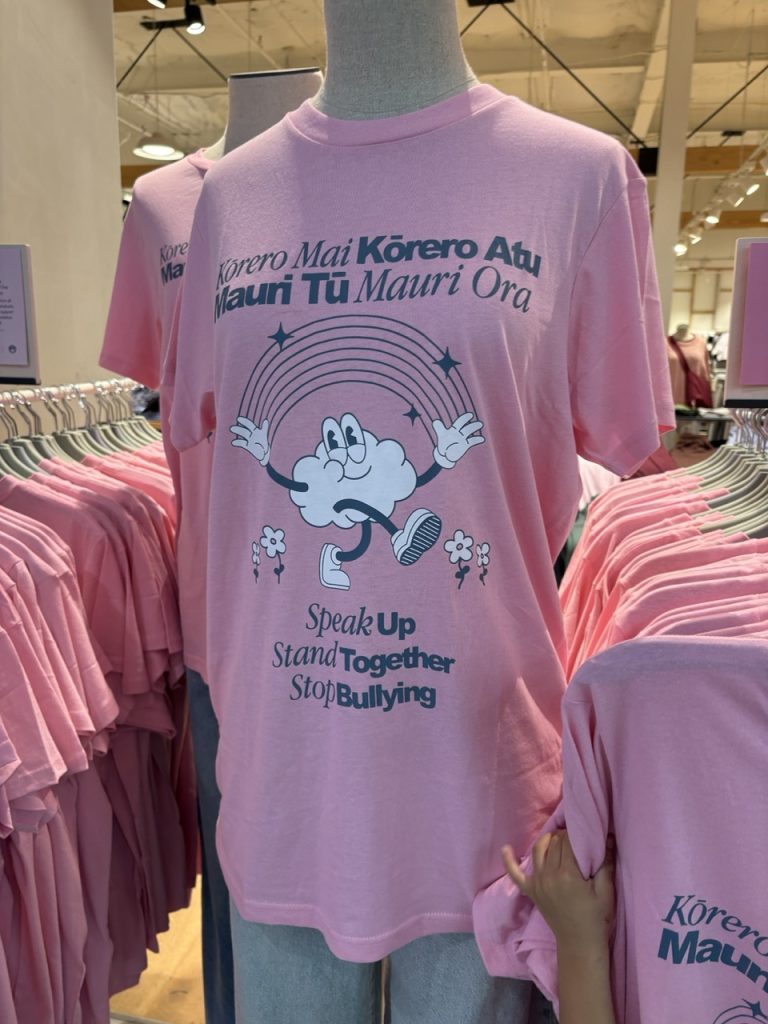

先週の金曜日に「ピンクシャツデー 」があり、ピンク大好き娘は張り切ってピンクを身に纏いました。

ピンクシャツデーは、いじめ防止を呼びかける啓発イベントです。カナダで始まったこの取り組みは、ニュージーランドでも広く支持されています。毎年5月頃に開催され、この日は学校だけでなく職場でも、ピンク色の服を着たり、小物を身につけることで「いじめをなくそう」というメッセージを発信します。

大手のアパレルショップでコラボしたTシャツが売られていたり。 もちろん強制ではありませんが、その日は学校や幼稚園の子どもたちみんながピンク色の何かを身につけて登校します。Tシャツだけでなく、靴下、リボン、帽子など、それぞれが思い思いのピンクアイテムで参加します。

娘は毎日がピンクシャツデーのようなものですが、この日は一段と張り切ってピンクの小物も身につけて行きました。本当はおもちゃや小物は幼稚園で禁止なのですが、こういう日の小物はOKです。

「よくみるとヘアピンもピンク」というアピール ちなみに夫の職場では、屈強で少し厳しめの社長が、可愛らしいライトピンクのネクタイを締めて現れたそうです。夫を含めた社員たちはリアクションの正解がわからず混乱したとか…笑

このイベントの良いところは、問題を「他人事」ではなく「自分ごと」として捉える機会になる こと。年に一度のイベントですが、長年続いているためか、ニュージーランドではピンクシャツデーの趣旨が広く周知されており、多くの人々がこの日を大切にしています。

幼稚園から帰ってきた娘は、服につけたピンクシャツデーのシールを指差し「マミー、見て、No bullying!(いじめはしない!) 」と話したりするなど、小さな子どもからお年寄りまで、幅広い世代がその意義を共有している様子は素敵だなと思います。

社会問題に対する意識を小さい頃から育てられ、子どもたちがより広い視野と思いやりの心を育む良い機会であることを実感した1日でした。